以杜如松和格维茨为代表的新一代知华派,在拥有与老一辈不同的认知背景下,也将对中国有不同的战略判断。他们更关心中美之间的长期战略竞争,因此不倾向于在对华政策上采取冒进的强硬手段。

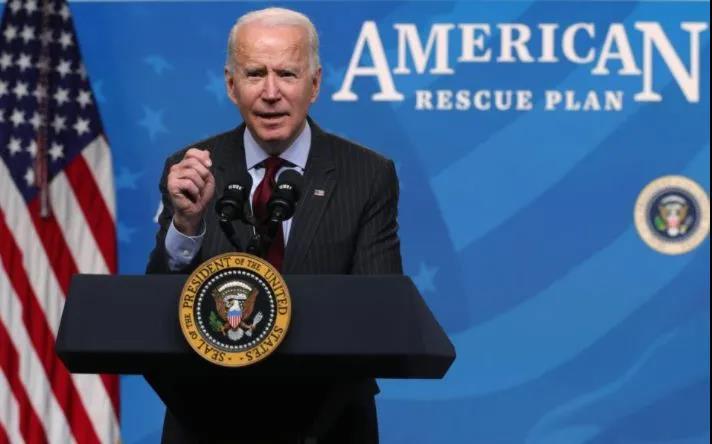

图片来源:新京报网

文|陈定定(暨南大学国际关系学院教授,海国图智研究院院长)

朱信荣(海国图智研究院研究员)

拜登就任美国总统已超一月,其外交事务团队也已出炉。拜登政府上台之后,在多个公开场合都在强调对华政策的重要性和复杂性,对于中美关系中的竞争性尤为重视。正因如此,拜登的对华决策团队,相较于前任政府,拥有更多熟悉中国问题的专业人士。

近期,两位“80后”中国问题学者格维茨(JulianGewirtz)与杜如松(RushDoshi),同时加入白宫国安会担任中国事务主任。此事引起舆论关注。他们加入拜登团队,对美国的对华政策会有何影响?

他们的背后都有老一辈“中国通”

杜如松与格维茨皆是长期研究中国问题的学者,不过,相较于他们的学者前辈,杜如松和格维茨作为更年轻的美国“中国通”,在对中方的认知上已经产生了一定差别,因而对中国的判断也不同于老一辈。

年轻一代没有老一辈学者所经历的历史背景,因而对于中国的感受已完全不同。

美国老一辈的学者大多在冷战的国际背景下成长、接受教育、参与工作,因此中国于世界的角色在他们的眼中有所变化,有属于敌对阵营的时刻,也有处于友好合作的时期,而他们也基本见证了中国从曾经积贫积弱的状况,通过改革开放快速成长的这一全过程。

如格维茨的父亲、中国法律问题专家葛维宝(PaulGewirtz)就曾参与过上世纪90年代中美两国由双方元首发起的“中美元首法治计划”,担任美方的特别代表,与中方就法律领域展开诸多合作交流;如杜如松在哈佛大学的博士生导师江忆恩(AlastairIanJohnston)属于美国学界最早开始研究中国外交战略的人物,反对所谓美国对华“接触失败”的说法,认为中美和平共处更为重要。

但是,对于在20世纪末成长起来的杜如松和格维茨等年轻一代,他们所看到的中国则是处于经济快速腾飞、国力迅速增长、逐渐对美国的全球霸权构成挑战的阶段,因此,他们不再具备如老一辈对中国的相对较温和的印象,而是以美国的竞争者、挑战者的视角看待中国。

同时,诸如杜如松与格维茨这样的年轻学者,对现代中国社会的发展具有更为深入的研究,对现代中国社会有着更全面的认识,与老一辈有着区别。

如格维茨在2017年出版的专著《不可能的伙伴》就专门探讨了改革开放进程中,中国决策官员、经济学界与西方经济学者的交流,以及这种交流对中国走向市场经济产生的影响,来自年轻学者有关现代中国与外部世界关系的此类研究文献正在增加。

而杜如松则承续了江忆恩的研究,继续研究中国的对外战略,但同时更为关注中国目前在经济、科技、军事等多个领域的进展,将更多可能的因素结合到他的战略研究中。

中国进入21世纪的经济社会发展状况,为格维茨、杜如松等人对中国的观察研究,又提供了不同于老一辈人的新视角,这使得他们会更加基于当前的中国,而不单纯是历史经验中的中国,来进行判断分析。

他们不倾向于对华采取冒进的强硬手段

以杜如松和格维茨为代表的新一代知华派,在拥有与老一辈不同的认知背景下,也将对中国有不同的战略判断。从长远来看,他们的看法在一定程度上代表美国未来对华政策可能调整的方向。

他们更关心中美之间的长期战略竞争,因此不倾向于在对华政策上采取冒进的强硬手段。2021年初与国安会印太事务协调人坎贝尔(KurtCampbell)在《外交事务》杂志上共同发表的一篇文章中,杜如松就提出美国在面对中国的挑战时,应该优先考虑代价低且具有不对称性的措施,也应灵活地根据不同议题组建盟友团体。

杜如松在2019年于布鲁金斯学会发表的评论中也指出,中国的外交政策转变具有长期性和延续性,因此美国在与中国竞争时也需要提出对等的长期战略。

格维茨在国际协作上观点与杜如松相似,崇尚多边主义,主张美国应与其在亚洲和欧洲的盟友配合实施战略,同时格维茨还认为美国应尽快控制国内疫情,并且在经济发展、科技创新和民主制度建设方面取得长足进步,如此才能获得与中国竞争的优势。

对长线问题的关注,使得格维茨和杜如松等知华派,在中美关系上持更为理性务实的判断。